从长高到变强,青少年如何持续提升身体素质?

2025-11-04 10:57

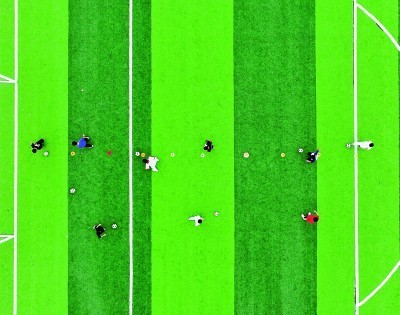

安徽省阜阳市三一学校的学生们正在上足球课。新华社报道,在新疆乌鲁木齐,新疆教育学院实验小学的体育老师(左)正在教学生练习冰球。新华社报道,重庆市江北区新村同创小学击剑社的学生正在练习击剑。新华社北京一号报道称,如果把健康比作一座房子,那么肌肉力量就是支撑房子的“隐形承重墙”,而青春则是为“承重墙”添砖加瓦、筑牢地基的黄金舞台。走在校园里,不难知道,如今的孩子们比几年前“跳”得更多,“拉”得更高。国家卫健委最新数据显示,与五年前相比,我国居民身高特里6岁至17岁青少年显着增长,男孩身高平均达到2.1厘米,女孩平均身高增长2.2厘米。不要小看这2厘米。这也是儿童生长发育的重要信号。与此同时,关于青少年肌肉健康的研究不断取得进展。如何让孩子既拥有挺拔的身姿和强健的体魄,并随着身高的增加进一步提高以握力、引体向上、仰卧起坐等为代表的肌肉力量指标,已成为当前青少年健康领域的一大焦点。如何让MGA青少年“长高”、“变强”,真正实现身体素质的全面升级?今天我们就到青少年组去寻找这些问题的答案。 1. 肌肉健康很重要。今天的青少年成长在与以前不同的环境中。他们不仅在运动兴趣方面有很多选择,而且运动装备也更加专业。作为青少年 g身高体重并列,如何才能保证他们的身体同时得到强化,帮助他们打下健康的坚实基础呢?对于青少年来说,健康的身体离不开肌肉力量。它是人体运动能力的基础,也是代谢健康的重要指标。中国人民大学体育学院教授吴光良表示,保持和提高肌力可以促进青少年身高生长和骨骼健康,降低各种短期和长期健康风险,保障身心健康发展。 “肌肉是关节的‘减震器’,如果肌肉力量不足,跑步、跳跃时膝盖、踝关节等部位很容易直接受到影响,扭伤、拉伤的可能性就会明显增加。”吴光良表示,“青春期是骨量峰值形成的关键窗口,肌肉收缩可以刺激骨质生长。肌力弱不仅会直接降低骨骼刺激,增加日后骨质疏松和骨折的风险,而且还容易导致脂肪比例过高的‘隐性肥胖’,从而增加患心血管疾病的可能性。”最常见的是不良姿势,例如圆肩、驼背和头向前倾。脊柱稳定性降低,站立或坐着时姿势显得“倾斜”。而其肌力下降造成的不良姿势,会引起颈、肩、腰、背疼痛。”吴光良说,“运动时,很多孩子总是跑两步就累,做不了引体向上,打球反应迟钝。运动表现不佳很容易导致孩子自我否定,导致焦虑或抑郁,影响心理健康。 ” 陈贤哲 教授华南师范大学教育科学学院教授认为,增加运动量对于提高青少年身体素质非常重要。“由于学业压力、升入大学的焦虑等因素,很多学校和学生往往会花更多的时间学习印多,这很容易导致因久坐而导致肌肉流失。”他进一步表示,“此外,虽然大多数家长让孩子参加体育锻炼的初衷是为了强身健体,但有些体育课程的目的实际上是为了‘增加体力’”。因此,提高运动的地位和对所有运动的重视非常重要,真正落实“健康第一”的理念,“强健的身体不仅是‘训练’的问题,更需要‘呵护’的支撑,是保持整个生命周期健康的基础。”习惯非常重要。陈贤哲说,“当均衡的营养、充足的睡眠、稳定的节奏成为生活标准时,身体就能培养出足够的修复力和灵活性,肌肉力量的增长也会呈现出更加可控、良性的趋势。”这种“可预测性”反过来又可以让孩子更愿意坚持自己的锻炼习惯,形成“习惯支持练习,练习强化习惯”的良性循环。 ” 2、数字时代如何科学锻炼。在当前,大数据、人工智能等新兴数字技术快速发展,游戏,孩子的时间越来越多地被电子屏幕占据。肌肉的生长需要定期的机械刺激,只有肌纤维受到‘压力’并完全恢复后,力量才会增加。然而,数字生活的节奏让孩子的运动变得碎片化:三分钟热身、分散打卡、没有明确的负荷计划。虽然这这种运动看似涉及性很大,但真正激活深层肌肉群和神经控制系统确实很难。 “此外,心理因素也不容小觑。”在线世界中的互动反馈快速而密集。如果在社交网络中获得点赞和关注,或者在电子游戏中输赢——这些即时的心理满足感高于运动训练的“延迟收获”,这也会导致人们运动欲望的减弱。 ”赵鹏补充道,“在科技快速发展的背景下,数字技术应该作为激活身体的工具。比如,可以尝试智能穿戴设备、互动游戏、在线体能打卡等,让它们成为孩子的“运动助推器”。近日发布的《关于推动体育高质量发展促进健康事业的指导意见》强调“推动加强创新数智”、“推动以体育数字化、智能化升级促进健康服务,利用大数据、人工智能等高新技术打造数字化智能应用场景。 +肌力 “链上真正可以让数据跑起来,算法可以精准计算,场景可以用。”不仅要扩大数据采集资源覆盖青少年日常运动的主要场景,还要打破‘数据孤岛’,在保证日常生活隐私的同时建立安全合规的数据共享机制,对孩子训练计划的监控不再让肌力管理对青少年‘日常生活、工作’不利,”他在科普传播方面,吴光良认为,短视频平台潜力巨大。“短视频的主要优势是‘可视化+娱乐化’。只要迎合孩子的兴趣就能“入脑”他表示,一方面可以邀请体育老师、儿童康复专家、营养师等专业人士到平台开设科普人群中相对专业的专业账号,保证科普内容的可信度和知识密度;另一方面可以采用动画展示、街头互动、博主解读等年轻人喜欢的形式,用口语表达代替专业术语,让孩子们听得懂、肯学、能实践。 3、为青少年健康成长铺路“什么运动适合青少年?”“每周需要达到什么样的强度?”……随着家长对青少年健康的关注,近年来,随着体育融合的不断深入,这样的问题屡见不鲜。在我国,有关部门采取了一系列措施加大青少年体育活动力度,持续帮扶青少年。近日,国家卫生总局整理的《儿童青少年20条科学措施》正式发布,为儿童青少年体质和发育全面发展提供科学指导;中小学生心理素质”强调“全面落实中小学生综合体育活动时间户外活动时间”。在陈贤哲看来,体育课要真正发挥强身健体的作用,主要是首先要打破“重成绩、轻体质”的认知偏差,从思想根源上回归到“强身健体”的体育本质价值观。 “在教育理念上,我们必须打破传统摆脱“只看分数”的教育评价惯性,不再把体育课视为“牺牲时间”。同时,我们还应该正视“上体育课影响学习”、“运动导致伤病队长”等概念,更好地认识体育运动在提高注意力、促进大脑发育、消除烦恼情绪和品质等方面的重要作用。陈贤哲说道。陈贤哲认为,要通过优化课程设计、强化实施保障、培养兴趣、提高技能等进一步强化体育课程培养质量,让体育课具有同等的存在感和实效性。赵鹏表示,青少年的健康成长需要家庭、学校、社会的协同努力,共同打造“身体友好”的成长生态系统。 “父母是孩子身体发育的第一位‘教练’ment。一家人必须养成“天天动”的习惯——即使全家人一起爬楼梯、做家务、散步、打球。关键不在于运动量,而在于让孩子不断体验体力感和对生活的掌控感。”“学校体育教育还应加强基础体能训练,通过各种游戏、团体比赛、体能挑战等方式,让孩子们养成持续快乐运动的习惯。社会还必须给孩子们“与身体共存”的空间。比如,在公共场所建设安全的步行、骑行通道,开辟更多自由活动的运动场地,让孩子们可以随时活动、想去哪儿就去哪儿,这些都有助于青少年身体素质不断提高,从长高变强。”赵鹏说。(光明日报记者 王雨欣)

安徽省阜阳市三一学校的学生们正在上足球课。新华社报道,在新疆乌鲁木齐,新疆教育学院实验小学的体育老师(左)正在教学生练习冰球。新华社报道,重庆市江北区新村同创小学击剑社的学生正在练习击剑。新华社北京一号报道称,如果把健康比作一座房子,那么肌肉力量就是支撑房子的“隐形承重墙”,而青春则是为“承重墙”添砖加瓦、筑牢地基的黄金舞台。走在校园里,不难知道,如今的孩子们比几年前“跳”得更多,“拉”得更高。国家卫健委最新数据显示,与五年前相比,我国居民身高特里6岁至17岁青少年显着增长,男孩身高平均达到2.1厘米,女孩平均身高增长2.2厘米。不要小看这2厘米。这也是儿童生长发育的重要信号。与此同时,关于青少年肌肉健康的研究不断取得进展。如何让孩子既拥有挺拔的身姿和强健的体魄,并随着身高的增加进一步提高以握力、引体向上、仰卧起坐等为代表的肌肉力量指标,已成为当前青少年健康领域的一大焦点。如何让MGA青少年“长高”、“变强”,真正实现身体素质的全面升级?今天我们就到青少年组去寻找这些问题的答案。 1. 肌肉健康很重要。今天的青少年成长在与以前不同的环境中。他们不仅在运动兴趣方面有很多选择,而且运动装备也更加专业。作为青少年 g身高体重并列,如何才能保证他们的身体同时得到强化,帮助他们打下健康的坚实基础呢?对于青少年来说,健康的身体离不开肌肉力量。它是人体运动能力的基础,也是代谢健康的重要指标。中国人民大学体育学院教授吴光良表示,保持和提高肌力可以促进青少年身高生长和骨骼健康,降低各种短期和长期健康风险,保障身心健康发展。 “肌肉是关节的‘减震器’,如果肌肉力量不足,跑步、跳跃时膝盖、踝关节等部位很容易直接受到影响,扭伤、拉伤的可能性就会明显增加。”吴光良表示,“青春期是骨量峰值形成的关键窗口,肌肉收缩可以刺激骨质生长。肌力弱不仅会直接降低骨骼刺激,增加日后骨质疏松和骨折的风险,而且还容易导致脂肪比例过高的‘隐性肥胖’,从而增加患心血管疾病的可能性。”最常见的是不良姿势,例如圆肩、驼背和头向前倾。脊柱稳定性降低,站立或坐着时姿势显得“倾斜”。而其肌力下降造成的不良姿势,会引起颈、肩、腰、背疼痛。”吴光良说,“运动时,很多孩子总是跑两步就累,做不了引体向上,打球反应迟钝。运动表现不佳很容易导致孩子自我否定,导致焦虑或抑郁,影响心理健康。 ” 陈贤哲 教授华南师范大学教育科学学院教授认为,增加运动量对于提高青少年身体素质非常重要。“由于学业压力、升入大学的焦虑等因素,很多学校和学生往往会花更多的时间学习印多,这很容易导致因久坐而导致肌肉流失。”他进一步表示,“此外,虽然大多数家长让孩子参加体育锻炼的初衷是为了强身健体,但有些体育课程的目的实际上是为了‘增加体力’”。因此,提高运动的地位和对所有运动的重视非常重要,真正落实“健康第一”的理念,“强健的身体不仅是‘训练’的问题,更需要‘呵护’的支撑,是保持整个生命周期健康的基础。”习惯非常重要。陈贤哲说,“当均衡的营养、充足的睡眠、稳定的节奏成为生活标准时,身体就能培养出足够的修复力和灵活性,肌肉力量的增长也会呈现出更加可控、良性的趋势。”这种“可预测性”反过来又可以让孩子更愿意坚持自己的锻炼习惯,形成“习惯支持练习,练习强化习惯”的良性循环。 ” 2、数字时代如何科学锻炼。在当前,大数据、人工智能等新兴数字技术快速发展,游戏,孩子的时间越来越多地被电子屏幕占据。肌肉的生长需要定期的机械刺激,只有肌纤维受到‘压力’并完全恢复后,力量才会增加。然而,数字生活的节奏让孩子的运动变得碎片化:三分钟热身、分散打卡、没有明确的负荷计划。虽然这这种运动看似涉及性很大,但真正激活深层肌肉群和神经控制系统确实很难。 “此外,心理因素也不容小觑。”在线世界中的互动反馈快速而密集。如果在社交网络中获得点赞和关注,或者在电子游戏中输赢——这些即时的心理满足感高于运动训练的“延迟收获”,这也会导致人们运动欲望的减弱。 ”赵鹏补充道,“在科技快速发展的背景下,数字技术应该作为激活身体的工具。比如,可以尝试智能穿戴设备、互动游戏、在线体能打卡等,让它们成为孩子的“运动助推器”。近日发布的《关于推动体育高质量发展促进健康事业的指导意见》强调“推动加强创新数智”、“推动以体育数字化、智能化升级促进健康服务,利用大数据、人工智能等高新技术打造数字化智能应用场景。 +肌力 “链上真正可以让数据跑起来,算法可以精准计算,场景可以用。”不仅要扩大数据采集资源覆盖青少年日常运动的主要场景,还要打破‘数据孤岛’,在保证日常生活隐私的同时建立安全合规的数据共享机制,对孩子训练计划的监控不再让肌力管理对青少年‘日常生活、工作’不利,”他在科普传播方面,吴光良认为,短视频平台潜力巨大。“短视频的主要优势是‘可视化+娱乐化’。只要迎合孩子的兴趣就能“入脑”他表示,一方面可以邀请体育老师、儿童康复专家、营养师等专业人士到平台开设科普人群中相对专业的专业账号,保证科普内容的可信度和知识密度;另一方面可以采用动画展示、街头互动、博主解读等年轻人喜欢的形式,用口语表达代替专业术语,让孩子们听得懂、肯学、能实践。 3、为青少年健康成长铺路“什么运动适合青少年?”“每周需要达到什么样的强度?”……随着家长对青少年健康的关注,近年来,随着体育融合的不断深入,这样的问题屡见不鲜。在我国,有关部门采取了一系列措施加大青少年体育活动力度,持续帮扶青少年。近日,国家卫生总局整理的《儿童青少年20条科学措施》正式发布,为儿童青少年体质和发育全面发展提供科学指导;中小学生心理素质”强调“全面落实中小学生综合体育活动时间户外活动时间”。在陈贤哲看来,体育课要真正发挥强身健体的作用,主要是首先要打破“重成绩、轻体质”的认知偏差,从思想根源上回归到“强身健体”的体育本质价值观。 “在教育理念上,我们必须打破传统摆脱“只看分数”的教育评价惯性,不再把体育课视为“牺牲时间”。同时,我们还应该正视“上体育课影响学习”、“运动导致伤病队长”等概念,更好地认识体育运动在提高注意力、促进大脑发育、消除烦恼情绪和品质等方面的重要作用。陈贤哲说道。陈贤哲认为,要通过优化课程设计、强化实施保障、培养兴趣、提高技能等进一步强化体育课程培养质量,让体育课具有同等的存在感和实效性。赵鹏表示,青少年的健康成长需要家庭、学校、社会的协同努力,共同打造“身体友好”的成长生态系统。 “父母是孩子身体发育的第一位‘教练’ment。一家人必须养成“天天动”的习惯——即使全家人一起爬楼梯、做家务、散步、打球。关键不在于运动量,而在于让孩子不断体验体力感和对生活的掌控感。”“学校体育教育还应加强基础体能训练,通过各种游戏、团体比赛、体能挑战等方式,让孩子们养成持续快乐运动的习惯。社会还必须给孩子们“与身体共存”的空间。比如,在公共场所建设安全的步行、骑行通道,开辟更多自由活动的运动场地,让孩子们可以随时活动、想去哪儿就去哪儿,这些都有助于青少年身体素质不断提高,从长高变强。”赵鹏说。(光明日报记者 王雨欣) 相关推荐

Copyright © 2024-2026 暗黑爆发料在线-暗黑爆料免费版-暗黑吃瓜官网入口 版权所有

+86-123-4567

+86-123-4567 天朝天堂路99号

天朝天堂路99号